ネットストア運営業務を技術で支える「お届けチーム」の仕事を紹介します

.png?fit=max&w=1800&fm=jpg)

小売・流通事業者のネットストア業務を支援するプラットフォーム「Stailer(ステイラー)」。お客様がスマートフォンで注文した商品を店舗スタッフが集め、丁寧に梱包し、配達スタッフが届ける。そんな一連の業務をサポートしています。

Stailerが幅広くサポートする提供するサービスの中でも、店舗スタッフ向けのプロダクトの開発・運用に特化しているのが「お届けチーム」です。お届けチームでは、どんなことを意識しながら、どんな環境でこのプロダクトを作っているのでしょうか?

お届けチームのマネージャーである久田さんとメンバーの鈴木さんに、EMの坂本が日々の開発の様子を伺いました。

2020年3月に10Xに入社。エンジニアが所属するプロダクト本部にて開発チームのEMを担う。

2018年6月に10Xに入社。色々やったあとお届けチームのEMを担う。最近はスタッフアプリの開発が主な仕事

2022年12月に10Xに入社。 お届けチームでSWEを担う。

お客様により良いものをよりよく届けるため、店舗スタッフを支える

──まず、お届けチームが担当しているプロダクトについて教えていただけますか。

久田:Stailerは、ネットストアアプリと小売事業や配送業者のスタッフ向けアプリの2つのプロダクトを提供しています。お届けチームは、このうち小売事業や配送業者のスタッフ向けアプリの開発・運用を担当しているんです。

──それぞれのアプリケーションがネットストアの業務の中でどのような役割を果たしているのか、具体的に教えてください。

久田:スタッフ向けアプリは、店舗スタッフが売り場から商品を集めてくる「ピッキング」や、集めた商品を配送用に「パッキング」する業務をサポートする機能を提供しています。また、配送先の管理や配達完了の記録など、お客さまから注文を承ってから、実際にお手元に商品が届くまでの業務全般をサポートする機能も開発・提供しています。

──実際の店舗業務を支援するアプリということは、開発には店舗で働く方、配達する方など、多方面への配慮が必要になりそうですね。

鈴木:そうですね。スーパーでは、さまざまな年齢、性別、経歴の方々が働いています。デジタル機器への習熟度は人それぞれだから、“かっこいい”UIよりも、わかりやすさを重視した開発を進めています。同じ理由で、改修する際には使いやすさの向上だけでなく、「せっかく覚えたアプリの操作方法を覚え直す負荷」が増えないよう気をつける必要もあります。

また、歴史的経緯から、わかりやすいとも言い難い画面があるのも事実です。とはいえ、その画面を使い慣れている方もいて、一般的にはわかりにくいという理由だけで改善をするのも……と悩む場面が多いですね。

──Stailerの開発は、かなり難易度が高そうですね……。

鈴木:だから私たちは、実際にプロダクトを使う方々の生の声を大事にしているんです。私自身も、Stailerを導入していただいているスーパーにお邪魔して、スタッフの方に密着させていただきながらアプリに必要なものを探っていきました。

──密着して、気付いたことはありましたか?

鈴木:アプリの使い勝手については、老若男女関係なくわかりやすいUIを目指しているからか、現状大きな課題はありませんでした。一方で、現場スタッフがこれまで積み上げてきたスキルは、まだまだプロダクトに落とし込む余地が充分にあるな、と気づきましたね。

例えば、「商品の陳列の仕方によって商品の探し方を変える」という、現場で引き継がれてきたスキルがあると分かりました。これをアプリに取り入れることができれば、個々人の手腕に頼らずに効率を上げていけますよね。こういった発見は、パソコンに向かい合っているだけでは難しいです。エンジニアの私たちも現場と関わる機会があるからこそ、できることだと思っています。

「協力」と「集中」のバランスが良いチーム

──お届けチームの難しさ、面白さが伝わってきました。では、具体的にどのように開発を進めているのでしょうか?

久田:1週間を1スプリントとして開発を進めています。まず機能の企画段階では、各エンジニアが「こういう機能があるのでは」「この仕様はどうか」といった提案を行い、チームでレビューを重ねながらより良いものに磨き上げていく。仕様が固まったら、エンジニアがチケットを作成し、各スプリントにアサインしていきます。

現在は、木曜日にはスクラムイベントを設けていて、レビュー、レトロスペクティブ、次のスプリントのプランニングを行います。そこで決まった内容を、アプリは2週間に1回、サーバーは1日1回のペースでリリースしているんです。

──お届けチーム独自の取り組みはありますか。

久田:「次何する会」という月次のミーティングですかね。そこで、「予言の書」を作るんです。例えば、1月の「次何する会」では、「2月はこれをしよう」という予言の書を作ります。予言の書で宣言した内容は、2月のスプリントに落とし込んで、具体的な実施項目を決めていきます。この計画があることで、1ヶ月先のチームの状態が見えてくる。その結果、ゴールに向かってブレずに進められている、という実感を持ちながら開発に取り組めるんです。

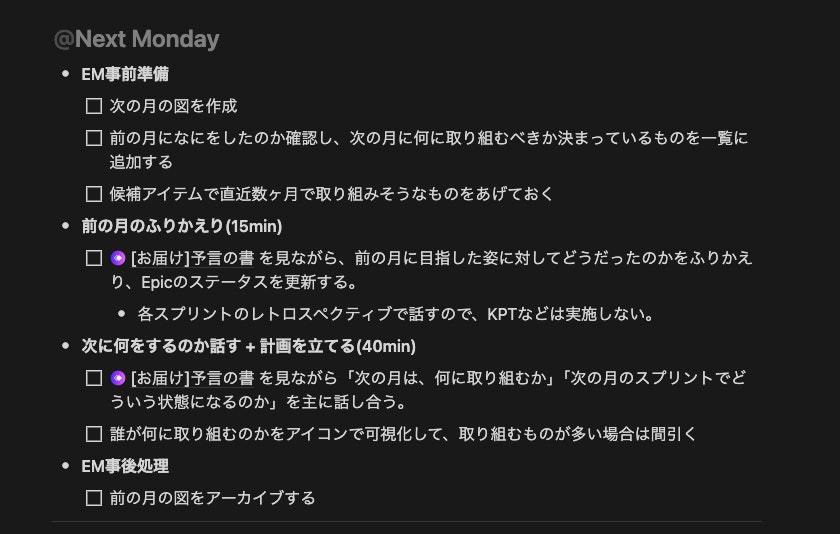

「次何する会」はこんなアジェンダで進めています

──「予言の書」、とても良い取り組みですね。日々の開発の様子も気になります。チームの1日はどのように始まるのでしょうか。

鈴木:まず、毎朝10時から15分の朝会があります。朝会では、仕事に関係ない雑談をしたり、各々「Good&New」を発表したり。場が温まった後は、昨日の進捗や今日の予定、困りごとの共有、インシデントの共有などを行っていきます。

1日単位でみると、決まった予定は朝会くらいです。それ以降は、個人のペースで作業を進めていくのですが、相談したいときはすぐにチームメンバーにコールできる文化もあるので、集中しながらも安心して開発を進められる環境だと思いますよ。

お届けチームで技術的なチャレンジがしたい人、求む!

──現場の声、チーム内の協力、個人で集中して手を動かす時間。お二人の話から、どれも大切に、バランスを見ながら開発を進めている姿がイメージできました。

久田:お届けチームでは、現在大規模なアプリの作り直しを計画しています。開発に協力してくださる方を絶賛募集中です。この記事を読んで、「お届けチームの仕事って面白そう!」「働き方に興味がある」と思っていただけたら、ぜひ……!

──具体的には、どんな作り直しを計画しているのでしょうか。

久田:大きく2つあります。ひとつが、「ピッキング統一大作戦」。これまでピッキング機能は3つの方法があり、それぞれ機能を分けてStailerに実装していました。ただこの場合、機能改修の際は3箇所の変更が必要で、開発が煩雑になってしまう。この課題を解消するために、3つの方法を1つの機能に統一する取り組みを行っているんです。

鈴木:もうひとつは、ピックパック機能の作り直しです。現在は、イベント駆動のアーキテクチャを採用したり、イベント中心のシステムにしたりと、技術的な挑戦をしながら進めています。

──ありがとうございます。最後に、「お届けチームが気になる!」という読者に向けて、メッセージをいただけますか。

久田:課題に対して真摯に向き合い、より良い方向へ改善していく。そんな前向きな姿勢を持ったメンバーが集まることで、プロダクトもチームも成長していけると考えています。私たちと一緒に、店舗スタッフの方々の期待を超えるプロダクトを作り上げていきましょう!

鈴木:お届けチームもとい、10Xでは常に「より良い方法はないか」を考え続けています。Stailerはこれまで急成長を遂げてきた分、技術的な課題もたくさんありますが、それは裏を返せば、改善の機会がたくさんあるということです。

現場のノウハウのプロダクトへの落とし込み、BtoB特有の配慮が必要なUI/UX、イベント駆動アーキテクチャへの挑戦など、難しいからこそ面白い課題が山積みです。こうした課題に対して、技術的なチャレンジを楽しみながら、実際のユーザーの役に立つものを作りたい。そんな思いを持った方との出会いを楽しみにしています。

各開発チームの取り組みを詳しく知りたい方はこちらから

10Xでは一緒に働くメンバーを募集中です!

10Xでは未来をより良くする事業・組織のために、ソフトウェアエンジニアを募集しています。

詳細はこちらをご覧ください。

10X 募集職種一覧