“働き方指針”のリアルを語る座談会 〜フルリモートでも出社でも。10Xのエンジニアが実践する“最適な働き方”〜

10Xでは、社員一人ひとりとチームがより良い成果を創出できる環境を実現するため、『働き方指針』( https://10x.co.jp/news/workstyle-2025/ )を公開しました。

一方で「指針はあっても、実際にはどんな働き方をしているの?」「地方在住と仕事の両立は本当に可能なの?」などと疑問に思う方もいるかもしれません。今回は、それぞれのチームのエンジニアに集まってもらい、リアルな働き方について赤裸々に語ってもらいました。

10Xに興味があり、リモートワークや地方での働き方を検討している方は要チェックです!

2021年7月に10Xに入社。入社後はSWEとして新規パートナーへのネットスーパー導入支援や機能開発を担当。現在はEngineering Managerとして店舗チームに所属し、店舗の運営に必要な機能の新規開発・保守運用とチームマネジメントを担当。最近の悩みは子供が上着を嫌がること。

ミクシィでプロダクト開発・広告・データ基盤開発を経て2021年に10X入社。全社データ分析基盤の構築をリードし、現在はネットスーパーの商品データ生成プロダクトを開発中。

複数社で主にバックエンドエンジニアとして開発を行なった後、2022年11月に10Xに入社。セットアップチーム・店舗チームを経て、現在はAI発注チームのSWE。

複数社でのバックエンド開発経験を経て2023年11月に10X入社。現在はお取引チームのSWE。

地方からのフルリモート、週2出社……10Xエンジニアが実践する、多様な働き方とは?

田村:まずは皆さんが、どんなチームでどんな働き方をしているか教えてください。

金成: 僕は「お取引チーム」に所属しています。ネットスーパープラットフォーム「Stailer(ステイラー)」 の中で、特にお客様が商品を購入する際の決済、ポイント、クーポンといった領域をメインに担当しています。

働き方は、沖縄に住んでいるのでリモート勤務がメインです。全社のイベントが2〜3ヶ月に1回あるので、その際は出社して顔を出す、というスタイルですね。

瀧本: 僕は「売場チーム」でエンジニアをしています。パートナー企業から商品のデータを受け取り、在庫データを作ったり、それを売場に表示させたりする機能の開発の担当ですね。山梨県に住んでいて、基本的には自宅からリモート勤務が中心です。

片山: 私は新規事業を開発するチームに所属しています。現在は今年の夏にリリースしたばかりの「AI発注」というプロダクトを開発しています。現状の働き方としては、週に2回ほど曜日を決めて出社するようにしています。

田村:金成さんと瀧本さんは、フルリモート体制なのですね。どのようにリモートワークを活用しているのでしょうか。

瀧本: 前提として、10Xのエンジニアは裁量労働制が適用されています。私の場合は基本的な勤務時間は朝8時から夕方5時までなのですが、家庭や仕事の状況に応じて、柔軟に勤務時間を調整しています。例えば、仕事を途中で抜けて、家事や育児をして、子どもを寝かしつけたあとにまた作業を再開する、とか。

田村:裁量労働制とリモート勤務、両方の制度があるからこそできる働き方ですね。

瀧本: 子どもの送り迎えや塾の用事などもあるので、勤務時間を調整しやすいのは本当にありがたいですね。家族のイベントと仕事、両方に取り組める余白が作りやすいから、パートナーとのタスク分担や、自分が学校行事に参加するための調整コストも、圧倒的に低いと感じています。

田村:フルリモートを活用して、金成さんは沖縄、瀧本さんは山梨で暮らしていますよね。地方暮らしで感じているメリットがあれば教えてください!

瀧本: やはり住環境のメリットは大きいですね。例えば、都内に比べて一軒家を持ちやすいので、庭で子ども用にプールを出したり、タープやテントを張ったりもできます。

あと、子どもが家の中で暴れても、下の階や隣の部屋を気にしなくていいんです(笑)。親としても気持ちがすごく楽ですね。そういった生活ができるのは、個人的には大きなメリットだと感じています。

金成: 僕は海が好きなので、週末に時間があれば泳ぎに行っています。こういう趣味へのアクセスの良さは、地方というか、沖縄ならではのメリットかもしれませんね。

瀧本: 金成さんの趣味の話、わかります。僕もキャンプが好きなんですが、山梨はキャンプ場が本当にたくさんあるんです。そういう趣味を充実させられるのも、地方で働く良さですよね。

リモート勤務と出社の「いいとこどり」を実践

田村:フルリモートにはメリットがある一方で、物理的な距離があると、チーム内でコミュニケーションを取るのが難しいと感じる場面はありませんか?

金成: この取材を受けるにあたって振り返ってみたのですが、正直あまり思い浮かばなくて……。

そう思えるのは、働き方に関わらず、コミュニケーションの頻度や粒度を軽視しない仕組みがあるからかもしれません。10Xの場合、リモートでも出社でも、チームが今どういう状況か、どんな成果が出ているかが細かくトラッキング(追跡)しています。

会社の目標からチームの目標までドリルダウンされているので、地理的な距離に関わらず「今やるべきこと」が把握しやすいんです。

田村:具体的には、どんな仕組みがあるのでしょうか?

金成: 例えば「PDN(プランニング・デモ・ネクスト)」という進捗共有の場が2週間に1回あります。そこで2週間の成果を共有し、次の2週間で何をするかを話すんです。

それに加えて「本部チェックイン」という定期的な報告とフィードバックの場もあるので、やるべきことがブレにくい体制になっているのだと思っています。

田村:瀧本さんは「基本的には」リモートとのことですが、出社することもありますか?

瀧本: はい。リモートワークが中心ですが、「顔を突き合わせて話した方が早い話」や「密に議論したいテーマ」がある時は、意図的に出社の機会を作っています。たとえば、「オフサイト」という形で、丸一日テーマを決めて話す日を設けていますね。

直近では、「売場チーム」と「商品データチーム」を統合して1つのチームにするタイミングだったので、お互いの人となりを知るためにオフラインで集まって「インセプションデッキ(チームビルディングの手法)」をやったり、特定の技術について詳しいメンバーからレクチャー会を開いてもらったりしました。

田村:オフラインならではのメリットはどこにあると思いますか?

瀧本: オンラインのミーティングって、誰かが話している時に「あ、それわかります」とか「ちょっと一言いいですか?」みたいな“合いの手”を入れるのが難しいですよね。

その点オフラインだと、同じ画面やホワイトボードを見ながら「そうだよね」とリアクションもできますし、議論が多角的に進みやすい。雑談も含めて、双方的なコミュニケーションへのアクセスがしやすいのが大きなメリットかなと思います。

リモートで効率的に働く部分と、出社して意識を合わせる部分。この「強弱」を使い分けている感覚です。

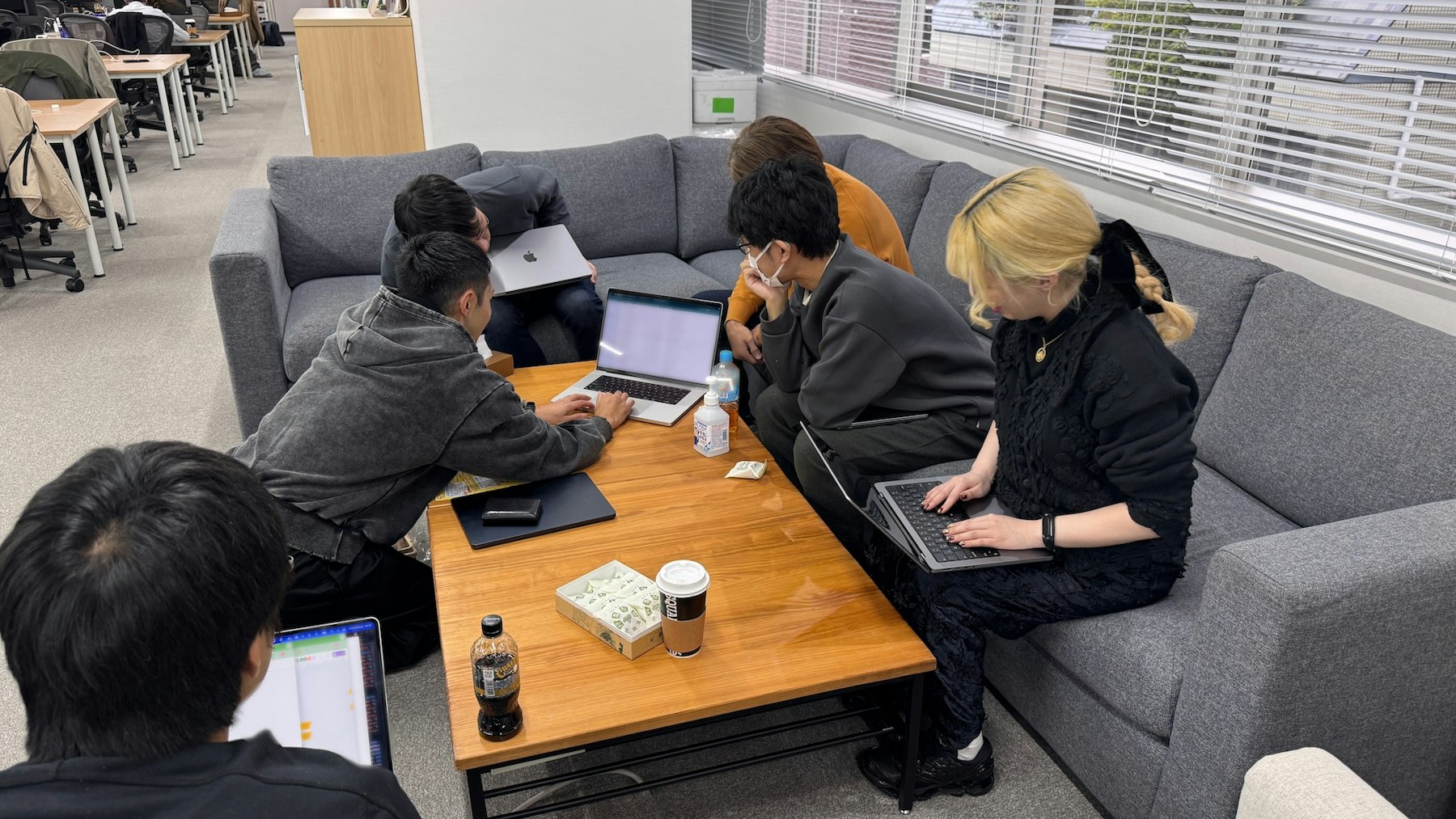

全社出社日にオフラインで勉強会をしている様子

チームのフェーズに応じた「最適」な働き方を選択する

田村:片山さんは、週に2日出勤していますよね。出社している背景を教えてもらえますか?

片山: 私が関わっている新規事業は、「まだまだ不確実性が高いところ」も多いためです。まだ「何を解決すべきか」という課題設定の段階から、手探りで進めていることが多いんですね。

田村:手探り、というと?

片山: たとえば、Slackなどテキストベースのやり取りだと、タイムラグがあるからどうしても前提を揃えるのに時間がかかってしまいます。

でも、オフィスでホワイトボードを囲みながら「これどうしたらいいんだろうね」とすぐに議論できる環境なら、お互いの思考のズレがその場で解消できるんです。このスピード感が、不確実性の高い課題を乗り越えるために重要だと考えています。

瀧本: わかります。ゼロから何かをリリースする時って、密度高く話したい場面が多くなりますよね。

金成: 瀧本さんと全く同じ感想です。10Xでは現在、「リモートにすべき」「出社すべき」といった一律の強制がないですよね。だからこそ、片山さんのようにプロダクトのステージに応じて「今は出社が最適だ」とチームで判断できる。そうやって働き方を柔軟に変えていけること自体に、すごく納得感があります。

田村:ちなみに、週2回という出社頻度はどうやって決まったのですか?

片山: チームで決めました。最初は週1回だったのですが、チーム内でコミュニケーションを取っているうちに「もう1日ぐらい出社した方がスムーズじゃない?」という話が出てきて。

田村:オンラインだけでは難しい場面があったんですね。

片山: そうなんです。例えば、デザイナー、ソフトウェアエンジニア、データエンジニアなど、複数の職種の人がみんな同時に話を進めた方がよりよい意思決定ができる場面が結構あるんですよ。

短い時間でみんなで話して、それぞれ手を動かしてみて出来たら声をかけて見せてわらわらと集まって考えてみたいな感じで、ちょっとした時間を合わせて固めていくというのが、オンラインよりスムーズにできると思います。ゼロからプロダクトを作っていく新規事業では、特にそういう場面が多いんです。

新規事業のMTGの様子 / オンラインのメンバーも参加

田村:出社する日とリモートの日で、タスクを使い分けていたりしますか?

片山: はい。テキストやオンラインの会話で伝えるのが難しい「抽象度の高い話」をするときは、出社の日に話すことにしています。逆に、リモートの日は仕様がある程度決まっていて、一人で集中して進めたい作業、たとえばコーディングなどをメインに当てています。 もちろん、作業の途中で確認したいことが出てきたら、Google Meetを繋いで話すこともありますよ。

働き方指針は会社からの「信頼の証」。自律して“成果”で応えるのが、10X流

田村:公開された「働き方指針」について、皆さんはどう捉えていますか?

片山: 「ガチガチのルールがあるわけではない」のが10Xらしいなと思います。たとえば、出社日でも私は朝から行かず、昼ご飯を食べてから出社することもあります。また、プロダクトのリリース前で「出社する時間も惜しい」という時は、チームで話して「普段は出社日だけど、今日は業務に集中するためにリモートにしよう」と決めたりもできるんです。

田村:なぜ、会社全体でこのように柔軟な働き方を適用できると思いますか?

瀧本: 経営メンバーが、僕たちメンバーを信頼してくれてるのを感じますよね。出社するかどうかを「一律全社出社」のように強制するのではなく、「成果を出すために、自律的に判断してね」と委ねてくれている。だからこそ、その期待以上の成果を出さなきゃな、と。自由さは、ある意味会社との“約束”のようなものだと思いながら働いています。

金成: 言いたいことを全部言われてしまいました(笑)。本当にその通りで、「働き方の選択肢」が自分とチームに委ねられているのがポイントだと思います。

僕は今リモート勤務メインですが、「リモート勤務最高!」と思っているわけではありません。今後、プロダクトの状況によっては出社が必要な場面も来るかもしれない。その時に「より効率的に成果を出すためにどうするのがいいか」を選べるのが、10Xの働き方なんだと思います。

田村:どんな人だと、この働き方をうまく活用できると思いますか?

片山: 金成さんが言っていましたが、働き方に関わらず、コミュニケーションの頻度や粒度を軽視しない人ですかね。オンラインでのコミュニケーションは、意図的にとっていかないと誰とも喋らないで1日終わる可能性もありますからね。

金成: わかります。何か困ったことがあったときに、一人で抱え込まないのが大事ですよね。オンオフ関係なく「ちょっといいですか」と、声がけできる人が向いているかもしれません。

リモートワーク中にcall(GoogleMeetを繋いで話すこと)を積極的に活用しています。

瀧本: 「仕事もプライベートも楽しみたい」という人には、すごくいい制度じゃないかなと思います。ただ、あくまで「そういう働き方も選択できる」という意味で、毎日出社してる人もいます。

片山: そうそう、出社したらダメなわけではない(笑)。

瀧本: 仕事とプライベートを両立したい人はもちろん、思いっきり仕事がしたい人も、自分らしく働ける環境ですよね。

田村:最後に、柔軟な働き方で自分らしく働きたいと思っている読者に向けて、メッセージをお願いします!

金成: ライフイベントによって最適な働き方は変わっていきますよね。10Xの魅力は、その変化に応じて働き方を「自律的に選択できる」ことだと思います。会社が「長く貢献してほしい」というメッセージと、従業員の「長く働きたい」という目線が合っているな、と感じます。キャリアを途切れさせず、柔軟に働きたい方はぜひ一度お話ししましょう。

瀧本: 少しでも興味を持っていただけたら、ぜひカジュアル面談でお話しできると嬉しいです!

10Xでは一緒に働くメンバーを募集中です!

10Xでは未来をより良くする事業・組織のために、仲間を募集しています。

詳細はこちらをご覧ください。